【競技スポーツ科学科】日本代表選手を支えるIPUのスポーツサイエンティストたち

トップマラソン選手たちがIPUに集結

この春、マラソンで2時間5分台から7分台の記録を持つ日本のトップ選手たちが環太平洋大学に集結し、日本陸上競技連盟の測定研修合宿が行われました。発案は、男子マラソンのオリンピック強化コーチを務める黒木純氏(三菱重工マラソン部・総監督)。「世界を舞台に戦うトップ選手であれば、自分の身体や動きを理解した上でトレーニングできなければならない、そのためには客観的な評価が欠かせない」という黒木氏の思いに対して、「体力面のみならず、技術面からの分析も含めて選手に情報をフィードバックできる環境」ということで本学が合宿地に選ばれました。また、測定面での要望に加えて、IPUランニングパークの完成によって「幅広いトレーニングが選択できる」という点においても合宿地に求める要望を満たしました。

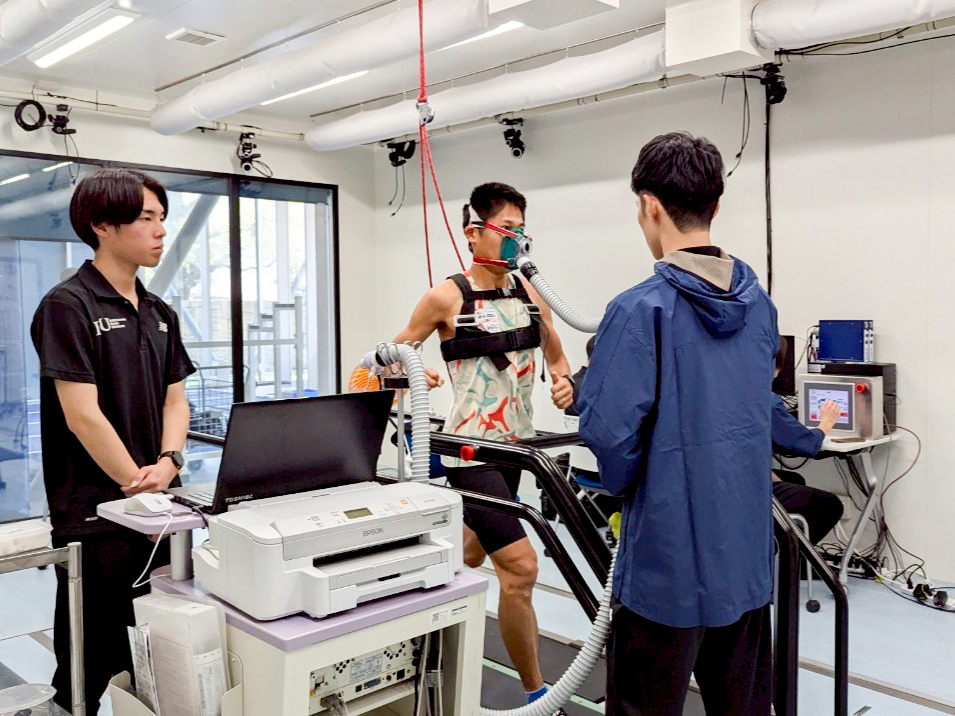

測定・解析で選手の可能性を引き出す

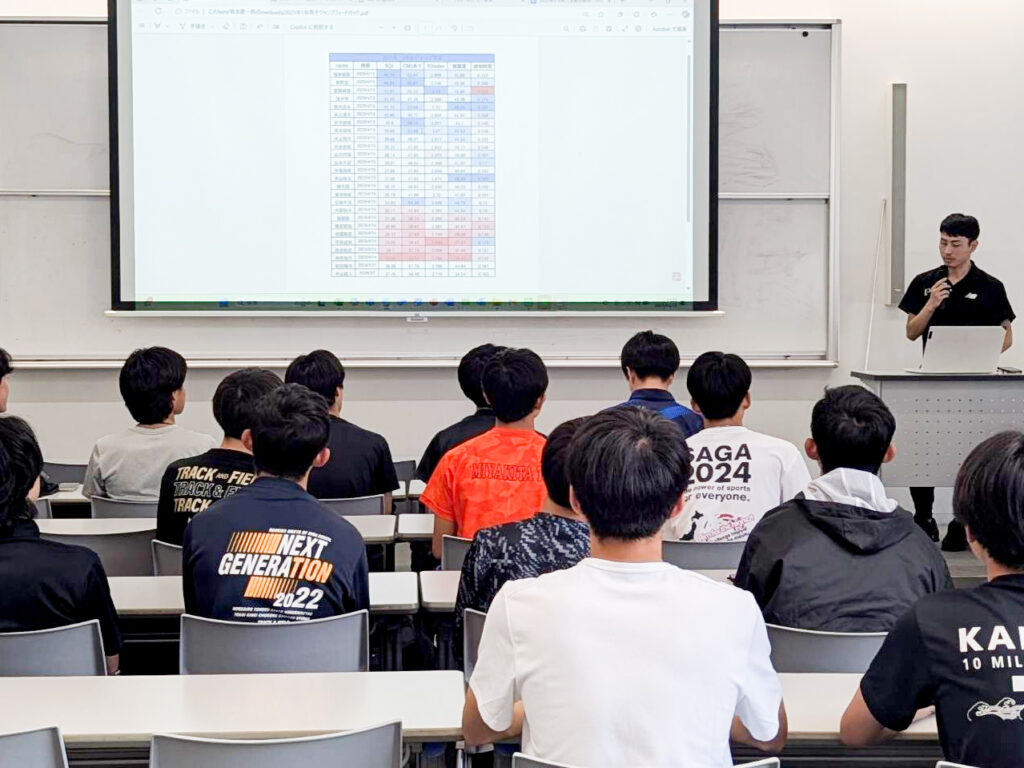

黒木氏の呼びかけで集まった選手は、池田耀平(Kao)、山下一貴(三菱重工)、平林清澄(國學院大學)、小山直城(Honda)、西山和弥(トヨタ自動車)、そして川内優輝(あいおいニッセイ同和損保)の6選手。彼らは2日間で、骨盤の傾斜角度を含む形態計測、モーションキャプチャーシステムを用いた動作解析、いかにエネルギー消費を少なく走れるかを評価するランニングエコノミーと、ランニングエコノミーに強く影響するSSC能力(いわゆるバネ)、有酸素性能力の総合指標である最大酸素摂取量など、様々な測定を受けました。また最終日には、陸上競技部のコーチで、IPUスポーツ科学センターの主幹研究員でもある吉岡利貢先生(専門分野:体力学)から測定結果のフィードバックを受け、今後のトレーニングへのアイデアを膨らませました。この初の試みとなった本学での測定研修合宿について、黒木氏からは「測定結果がすぐにフィードバックされ、選手たちがその場で疑問を投げかけられることが何より良かった。また、当初プログラムされていなかった測定も、選手からの要望があれば、学生さんたちが臨機応変に対応して実施してくれた。ぜひ次回も環太平洋大学で実施したい」とコメントをいただきました。

測定を支える学生たちの想いと成長

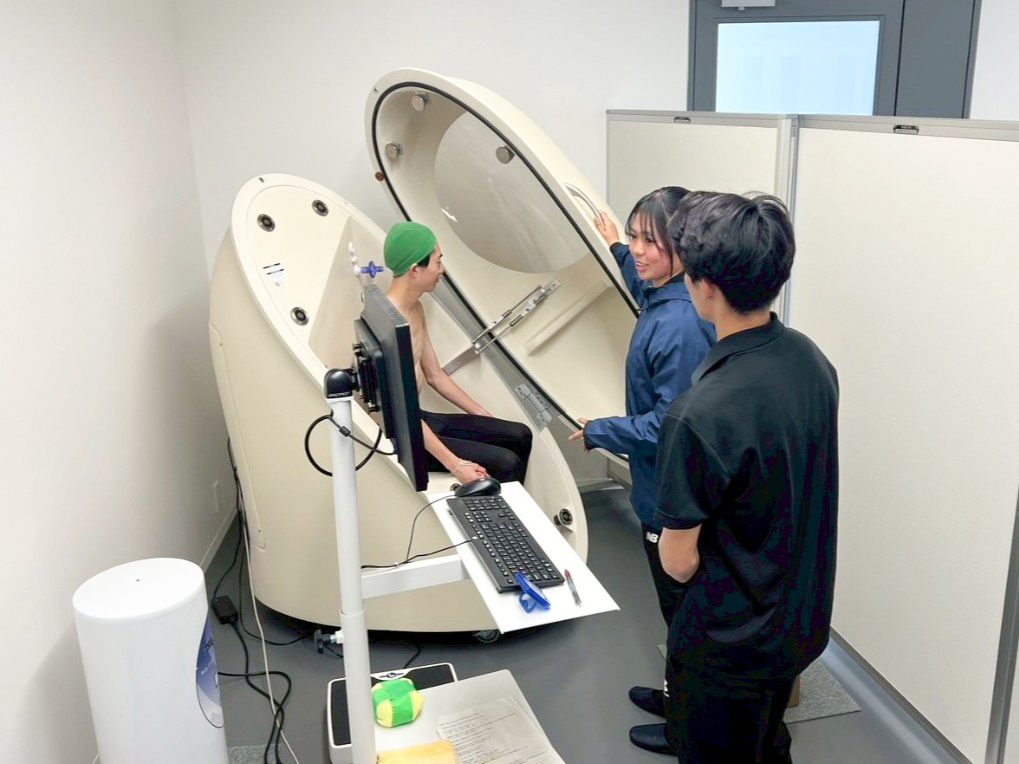

この「学生さんたち」こそ、本学が誇る測定施設・インスパイアの測定機器を駆使してアスリートをサポートする競技スポーツ科学科・スポーツサイエンティストコースのメンバーです。彼らは、IPUスポーツ科学センター専任研究員の田中耕作先生(専門分野:トレーニング科学)をはじめとする競技スポーツ科学科教員の指導の下、体育会学生、そして今回のような外部のトップアスリートの測定・評価を担当しています。彼らの中には、入学前からこのような役割を担うことを目指して入学した学生もいれば、自分が測定を受けるうちに興味を持って参加するようになった学生もいます。

たとえば、後藤司(競技スポーツ科学科2年・藤蔭)は、高校時代は陸上競技の長距離選手として3000m障害を中心に競技をしていましたが、大学では「将来の夢である体育教員になるために、選手を支える側を経験したい」と、資格取得(英検2級)による特待生制度を使って本学に入学しました。現在は、陸上競技部にも所属し、動作解析や呼気ガス分析(ランニングエコノミーや最大酸素摂取量の測定に用いる分析方法)を中心に選手をサポートしています。

また、中山ねね(同・岡山東商業)は、U18日本選手権の女子800mで3位に入った実力者ですが、自身の競技力向上のために、この活動にも参加。主に体組成分析のスペシャリストとして選手をサポートしています。「まだ進路は定まっていない」という彼女は、その幅を広げるために、トレーニング指導者の資格(JATI-ATI)取得のための勉強にも取り組みながら、学内外のアスリートの測定、自身のトレーニングと充実した日々を過ごしています。

“学び”が”現場”に直結する教育環境

彼らは、1年生の段階から最新の測定機器に触れながら測定方法を学び、その上で、役割分担をしてアスリートの測定を行っています。また、学内の選手たちに対しては、彼らが資料を作成し、フィードバックを行います。このようにして、学科での学びが直接的に競技力向上に繋がる過程を体験します。

今後広がるIPUとトップアスリートの連携

なお、今回の合宿のほかにも、パラアスリート(知的障がい・肢体不自由)や実業団選手が定期的に本学を訪れ、測定サポートを受けています。また今後は「暑熱順化のための合宿も環太平洋大学でできそうですね」(黒木氏)と、日本のトップ選手たちを対象に幅広い分野でスポーツ科学と現場の融合が本学を拠点に展開される可能性もあります。というのも、北京世界陸上やリオ五輪に向けたマラソン選手の暑熱順化サポートに従事した経験を持つ保科圭汰先生(専門分野:スポーツ栄養学)の構想で、インスパイアには、温度・湿度を調節できる環境制御室や汗の成分を分析できる生化学分析室が整備されているからです。

実業団やプロチームへ広がる未来

競技スポーツ科学科の学科長で女子柔道部監督を務める矢野智彦先生は、このような活動を通してスポーツ科学の有用性を国内のトップコーチや選手に伝え続けることで、様々な競技の実業団やプロチームのスタッフにスポーツサイエンティストが名を連ねる未来を想像しています。開設2年目の競技スポーツ科学科ですが、学生と教員の志しが一致し、既にその未来に応えられる人材育成が急速に進んでいます。